Un projet pour s’interroger sur le projet, frontalement. Penser sur sa façon de penser, de voir et de faire. D’imaginer aussi. Et pour cela user de tours et détours, à l’atelier et dans une prairie. Commentaire sur une installation, pour aller plus loin.

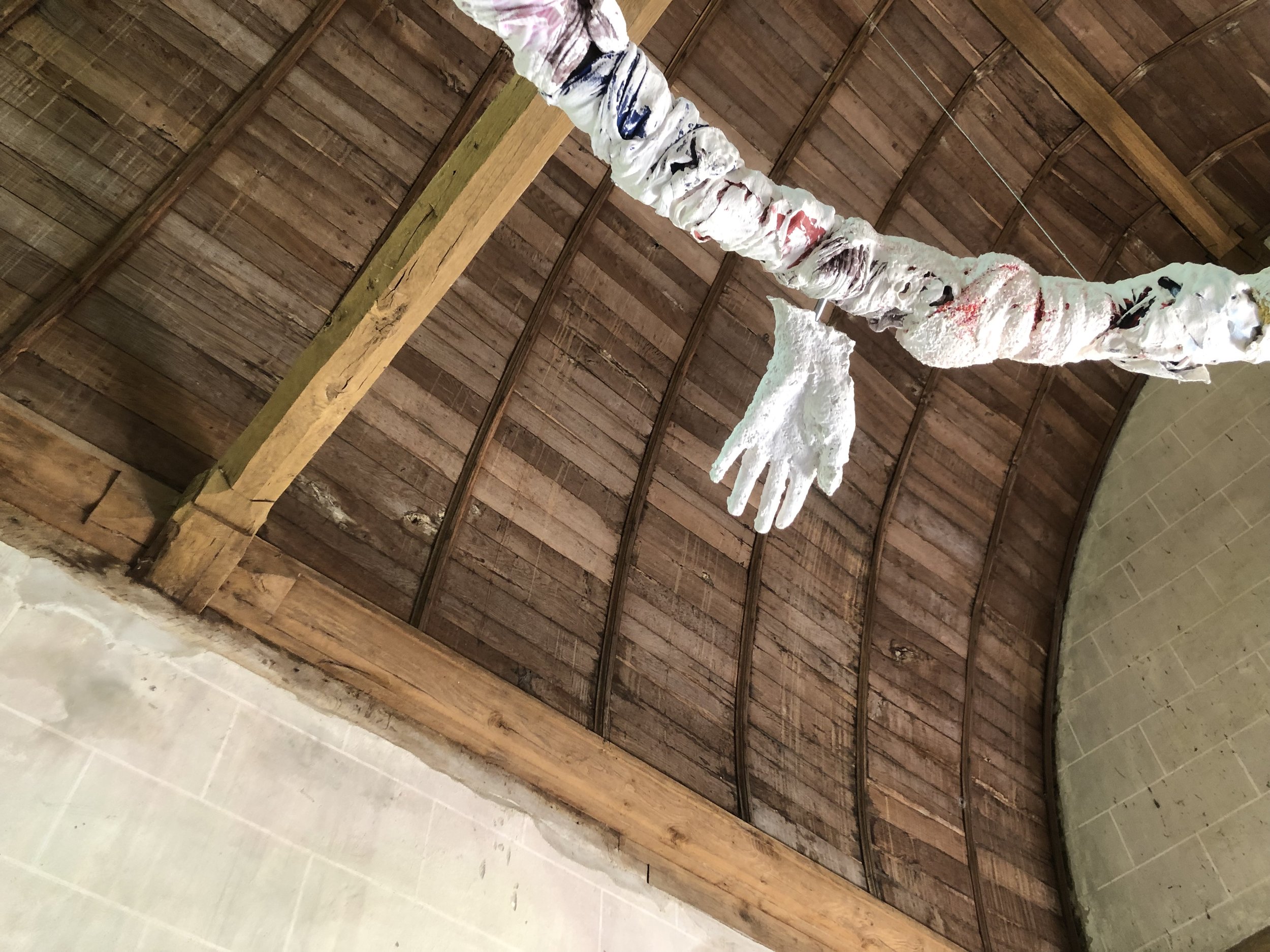

“Visio”, Bois, acier, peinture, Renaud Gaultier 2025

Il s’agit là d’une déambulation située dans un paysage aménagé au cœur du bocage à l’ouest d’Angers, en bord de Loire. Ponctuée d’objets construits, cette installation en chemin fait directement allusion à la devise inscrite sur le médaillon frappé en hommage à Alberti (1404 - 1472). « Quid Tum » (« Et Après ? ») tente de décrire ce qui guide nos pas dans les univers visuels et raconte ce « qui nous fait marcher ».

Leon Battista Alberti est considéré comme « l’inventeur » de la perspective et le vulgarisateur de son usage au début de ce qu’il est convenu d’appeler la « Renaissance ». Contemporain de Brunelleschi, admirateur de Giotto et de Mantegna, il rédige un certain nombre de traités dont le « De Pictura » (1435) et le « De Re Aedificatoria » (1443), monuments de théorie applicative encore étudiés aujourd’hui.

La composition en perspective fait usage de figures géométriques simples, la droite, le triangle, le cercle. Comme un contrepoint salutaire, la promenade propose ici de suivre un sentier tout en courbes et volutes au milieu des herbes hautes, sans chercher à aller au plus court mais plutôt expérimenter des prises d’espaces inédites, des « pas de côté ».

Quid Tum, et après ?

Le propos est ici de reprendre cette question, « Quid Tum ?», et de se la poser aujourd’hui, plus de 500 ans après, dans un monde caractérisé par la continuation d’un projet de conquête, d’exploitation et de représentation de la réalité du plus proche jusqu’au très lointain, du nanoscopique jusqu’aux galaxies incommensurables, du plus ancien événement jusqu’au futur imaginable. Alberti et ses contemporains ont ainsi posé les bases d’une science du projet, si spécifique aux organisations occidentales.

La rupture fut voulue et pensée, portée par des arguments qui provenaient d’une Antiquité redécouverte, grecque, hébraïque et latine, comme de sciences issues des confrontations avec les cultures orientales, en particulier arabes. Sa diffusion fut vite soutenue par le développement de l’imprimerie (Aldu Manute, Gutenberg), de l’essor des langues vulgaires (Dante) et du déploiement des cités financières et marchandes d’Italie et de Hollande. Le statut du peintre prit son autonomie (Fra Lippo Lippi), sa signature désormais reconnue comme celle au bas d’une lettre de change, la valeur de la chose créée, la cosa mentale chère à Leonardo ont promu l’invention de la réalité au rang ultime pour devenir l’instrument de la puissance des grands.

Alors que le monde des choses tend à s’effacer au profit des virtualités totalisantes, que ce soit sous forme d’outils de conception (CAO, IA*), de mise en réseaux d’avatars fictionnels, ou d’appartenance à des communautés intangibles, voire d’injonctions contradictoires par notification, il nous a semblé pertinent de revenir aux réalités physiques, « Atterrir », comme le disait Bruno Latour*.

D’où ce besoin de recourir à des dispositifs de pyramides visuelles qui superposent le plan à l’espace, dans un parcours jalonné de pauses en intersection comme autant d’écarts à notre frénésie de consommation d’images : « Les Visées » (cf Installations, http://renaudgaultier.com/installations#/quid-tum-et-aprs-/).

Mais aussi la volonté de caractériser simplement notre mécanisme de vision en société, nos regards sur les réalités, directes ou non. Alors nous pouvons vite distinguer des yeux voraces, des yeux curieux et des yeux doux, mais aussi des regards critiques, qui usent et qui traitent l’image selon des visées, des objectifs, qui relèvent de projets totalement différents. Les premiers constituent une caste de prédateurs, volent, prennent et capitalisent leur butin qu’ils empilent dans leurs serveurs ultra-sécurisés. Les seconds sont des êtres versatiles qui effacent leur mémoire à mesure qu’ils acquièrent de nouvelles informations et vivent leurs émotions, pris par la transe consumériste. Les troisièmes se contentent d’observer, ne veulent rien retenir, de peur de s’impliquer ou de s’attacher à ce monde qu’ils préfèrent tenir à distance, quelquefois avec bienveillance et compassion, le plus souvent dans la crainte. Plus enclins au jugement, jamais en peine de trouver une étiquette à apposer à la réalité qu’ils filtrent, et pourtant si indispensables au débat, les regards critiques sont parfois encombrés de références nominales et peu argumentées.

A cela s’ajoute une espèce moins nombreuse, parfois criarde, plus généralement furtive, se glissant dans les marges, se camouflant dans les interstices des champs de surveillance. Elles s’organisent pour tisser une contre-culture, entre contestation enragée et esprit critique documenté.

Au cœur de nos interrogations se glissent des boites noires reliées à nos yeux, ce continent que chacun-e porte en soi et qui participe de l’exercice de la conscience : notre mémoire, cet agrégat incertain, fait de sensations, de raisonnements, de séquences vécues et de rêves nébuleux qui se dissipent dans la brume des années qui passent.

A la Renaissance, une multitude d’agencements sociaux et techniques inspirés par les archives gréco-latines ont permis l’essor de villes et de régions européennes dynamiques, grâce à des conquêtes commerciales, financières et militaires. L’invention de la perspective en fait partie. Nous faisons l’hypothèse que ce système de représentation et sa portabilité ont permis de déployer des moyens techniques inédits, fruits de la synthèse des apports transmis depuis l’antiquité et des découvertes issues d’une science renouvelée. Ainsi par exemple, l’alchimie est devenue chimie et biologie, l’arithmétique et la géométrie, mathématiques, l’astronomie, astrophysique. Les progrès se sont succédés jusqu’à intégrer la relativité et la physique quantique dans les usages technologiques. La génétique permet aujourd’hui de redéfinir le vivant. Il s’agit bien ici de percer les mystères de nos contingences terrestres, depuis notre espèce et vis-à-vis de toutes les autres. L’inconnu comme horizon, l’au-delà qui motive autant les individus que les sociétés organisées selon ce modèle de connaissance.

Quid Tum ? Et après ? Le projet humaniste de la Renaissance, perpétué par les Lumières, se heurte aujourd’hui au mur de l’ignorance érigée en vertu. L’empire des idées occidentales sur le monde s’est effondré sur lui-même, ne laissant que des techniques surpuissantes aux mains de capitalistes immatures. La Loi n’est plus l’axe du monde libre, seule la force brute compte désormais. Le projet occidental n’est plus que sa caricature mercantile, la promesse d’asservissement des individus à leurs pires instincts. Car la pulsion a repris le pas sur la raison, le temps n’est plus qu’un présent lessivé.

J’ai voulu rendre hommage à ce projet né sur les bords de la Méditerranée, sans omettre de considérer les drames et les combats qu’il suscita mais sans oublier non plus les nobles aspirations qui conduisirent l’esprit humain à se dépasser pour accomplir de grandes et belles choses dont nous sommes, consciemment ou non, les héritiers ingrats.

J’ai donc tenté d’exhumer à ma manière le squelette de cette période qui s’achève.

Les Visées (ossements) ou le squelette – de ce qui reste - du projet de l’Occident pour le monde

Les Visées sont des dispositifs qui rappellent la mise en place par les peintres des premières pyramides visuelles. Ces installations viennent s’inscrire dans ce qu’il est convenu d’appeler un paysage, entièrement façonné par l’homme à partir d’un legs géologique ancien. L’artifice optique fait ici partie du paysage, comme l’homme et ses représentations font « culture de nature » avec les autres habitants des lieux, qu’ils soient végétaux ou animaux. Car c’est nous qui définissons, décrivons, établissons.

Les Visées évoquent aussi les dispositifs optiques utilisés par les militaires, d’où le nom, pour s’ouvrir des fenêtres de tir et ainsi conquérir des territoires quel qu’en soit le prix. On se souvient là des machineries complexes inventées pour le compte de princes belliqueux par l’autre géant de la Renaissance, Léonard.

La perspective dépend exclusivement du point de vue où l’on se place, et définit en ombre le point aveugle, ou plutôt le secteur de l’angle aveugle. C’est pourquoi les orientations diffèrent. Tantôt Nord-Sud, Est-Ouest et même Ouest-Est, car les apports réciproques lors des conquêtes ne peuvent être oubliés.

Mais il s’agit là plutôt de donner à voir la perspective comme conquête par le regard, de décomposer la vue en fenêtres sur le monde, comme autant d’écrans, comme autant de projets possibles. Évocation de la multiplicité des regards filtrés par l’optique, les cônes disent aussi les couleurs que nous distinguons et nommons dès que nous devons dire ce que nous voyons. Percer à jour le réel, en quelque sorte.

Mais, individus saturés d’écrans digitaux, regardons-nous encore le monde et ses habitants avec l’attention qu’ils méritent ?

La situation : Le Sentier des Pas de Côté

Pour exprimer la diversité des possibilités du regard « occidental » et du projet qui en découle, j’ai choisi, par contrepoint, de proposer un parcours qui sinue au milieu des herbes hautes. Pour ce faire, j’ai dessiné une figure pour drone, avec mon tracteur-faucheur.

Les visiteurs sont ainsi invités à marcher, en contrebas d’une chapelle dédiée à Saint Roch, autrefois halte du chemin de Saint Jacques, pour s’arrêter dans une clairière, au bord d’un étang ou le long d’un talus et y découvrir des installations-sculptures de grande taille. Ils peuvent aussi observer les traces de celles et ceux qui partagent ce petit morceau de territoire.

La prairie est en effet habitée par toutes sortes d’animaux noctambules, à commencer par les chevreuils qui viennent s’ébattre la nuit, où ils croisent renards, lièvres, parfois les sangliers qui traversent pour s’abreuver à l’étang, où ils retrouvent grenouilles, canards et poules d’eau. Les chats, les chouettes et les hérons se disputent les mulots et campagnols qui pullulent sous les herbes, tandis que les chauve-souris se gavent de moustiques ; Mais aussi diurnes car le jour, papillons et oiseaux des champs égaient le paysage, où l’on entend et l’on voit entre autres les mésanges, rouges-gorges, rouges-queues, chardonnerets, pigeons, geais des chênes, grive musicienne, pies et merles en grand nombre. Parfois, la huppe fasciée donne le ton de son cri si caractéristique de l’été.

Déambuler sur le Sentier des Pas de Côté demande de choisir un chemin dont la destination n’est pas connue, d’autant que les intersections ne présentent que des courbes et des volutes à venir. Sans pour autant constituer un labyrinthe, il expose chacune et chacun à une incertitude du pas suivant. Il crée du temps au dehors, à côté des habitudes.

Les Visées (aiming at…), descriptif

Au nombre de sept, elles présentent différentes façons de voir et d’être au monde. Construites à partir d’éléments glanés sur un chantier de rénovation d’un bâti ancien, elles se présentent comme des vestiges. Des fenêtres, des ouvrants et des dormants, ont ainsi été déconstruits puis recomposés. Des poutres ont été réutilisées, des bois tombés ont été ouvragés, des textiles déchirés.

Les européens ont beaucoup voyagé et transposé leur manière d’être au monde, pour certaines, des roues leur ont été adjointes, pour inviter au déplacement du regard, à ne pas seulement regarder devant soi, dans le même plan, mais aussi tout autour de soi et découvrir des vivants, des souffrants et des autres, si différents de nous.

Visio. 4 fenêtres, 4 cônes de vision différents, 4 couleurs primaires. Embrasser un plan le plus large possible, tout voir et aplatir le réel dans une même direction. Et hors-champ ? Poutre, rondins et châssis de fenêtre en chêne, acier. 220x140x250cm.

Captatio. Un attracteur étrange, presque un piège, tendu vers sa cible. Tout capter, tout le temps, d’accord mais pour en faire quoi ? Éléments de châssis de fenêtre en chêne, rondin, acier, peinture polyuréthane. 210x145x255cm.

Veni Vidi Vici ou la Vigie sauvage. Comme une réminiscence, un totem comme un tabou, la question du sauvage, en lisière de nos pensées balisées. Tout percevoir, tout le temps, ici et maintenant, partout, tout le temps. Poutre en chêne et pentures d’acier de récupération, peinture polyuréthane. 130x45x255cm

De Profundis Clamavi. Au bout d’une ligne d’eau dormante, un cône de vision, mis à distance. Une vue étroite, une vie sous la surface des choses, un arrière-plan comme une impasse. Alors bifurquer, se jeter à l’eau ou se retourner. Ou alors crier pour dire sa détresse. Certes oui, mais vers qui ? Poutre, rondins et châssis de fenêtre en chêne, acier, peinture polyuréthane. 280x110x250cm.

Gratiae Habitio (Merci Merci), de la douleur à la guérison, comme un parcours de soin dans une chapelle votive dédie à Saint Roch et Sainte Apolline. Proposition néobaroque d’un chemin de croix et d’une évocation des thaumaturges chrétiens, dans la tradition des dons de vêtements déposés en remerciement. Ici, le plâtre blanc laisse apparaître la diversité des souffrant-e-s par les textiles en lambeaux et filtre une lumière douce qui forme constellation sous la voûte. Vêtements au rebut, leds, plâtre, acier. 132x148x132.

Conception : Renaud Gaultier (2024-2025)

Technique, Réalisation et Installation : Philippe Le Gouvello, Renaud Gaultier (Printemps 2025)

Remerciements : Christine et Baptiste Rhodes Gaultier, Isabelle et Cyrille Le Gouvello.

Situation : La Rousselière, route de l’Alleud, 49170 La Possonnière.

Ti Dulci, les yeux zélés. Avec Claudie Hénique, feutrière : inspirée d’un médaillon d’Alberti, l’expression multiple d’un regard bienveillant sur le monde, Doux au toucher, mobile en suspension. Laine mérinos brodées et feutrées à la main, à l’eau et au savon, 20 cm de diamètre environ, 50 g.

Accumulati, les data par dendrochronologie. Rongé par la maladie, couché par la tempête, un bouleau est tombé de tout son long. Les arbres sont les témoins et les sentinelles de l’anthropocène. Leur écorce raconte les outrages et les blessures du temps, les marques des scies disent la main de l’homme. Sans pouvoir user d’un chamanisme disparu à force de persécutions, nos techniques permettent pourtant de lire les événements passés. Qu’en faisons-nous ? Bois de bouleau tronçonné, peinture vinylique, 20 m, 2T environ.

“Accumulati”, Renaud Gaultier 2025

Conception et réalisation : Renaud Gaultier (2024-2025)

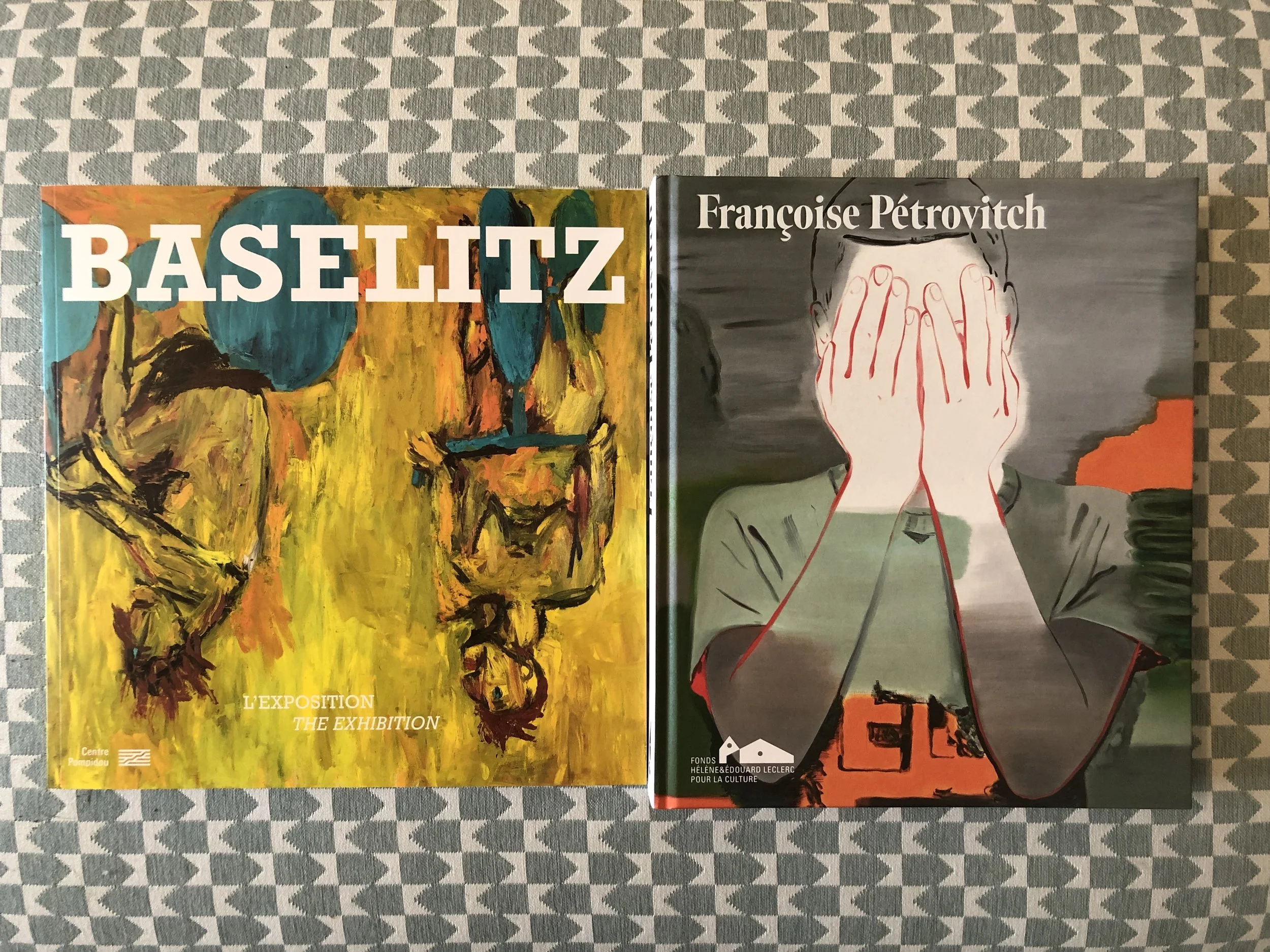

Petite Bibliographie

Léon Battista Alberti, « De Pictura, De la Peinture », Préface, traduction et notes par Jean-Louis Schefer, Introduction par Sylvie Deswarte Rosa, Editions Macula 1992-2014.

Daniel Arasse, « Le Sujet dans le tableau », Flammarion, 1997, 2006.

Daniel Arasse, « On n’y voit rien », Denoël, 2000.

E. Bonnet, D. Landivar, A. Monnin, “Héritage et Fermeture, une écologie du démantèlement”, Editions Divergences 2021.

Patrick Boucheron , « Léonard et Machiavel », Verdier 2008.

Dante (1265-1321), « La Divine Comédie », Garnier Flammarion 1985.

David Graeber et David Wengrow, “Au commencement était… Une petite histoire de l’humanité”, Les Liens qui Libèrent, 2021.

Jeanne Guien, « Le Désir de nouveautés. L’obsolescence au cœur du capitalisme (XVᵉ-XXIᵉ siècles)”, La Découverte 2025.

David Hockney, « Savoirs Secrets, les techniques perdues des maîtres anciens », Thames & Hudson 2022

Bruno Latour, “Où atterrir, comment s’orienter en politique”, La Découverte 2017.

Machiavel (1469-1527), « Le Prince et autres textes », Gallimard, 1980.

Erwin Panofsky, « La Renaissance et ses avant-courriers dans l’art d’Occident », Flammarion, 1976.