« Ce n’est pas le monde qui est immense mais notre résistance à penser le monde, oser le monde, devenir le monde. »*

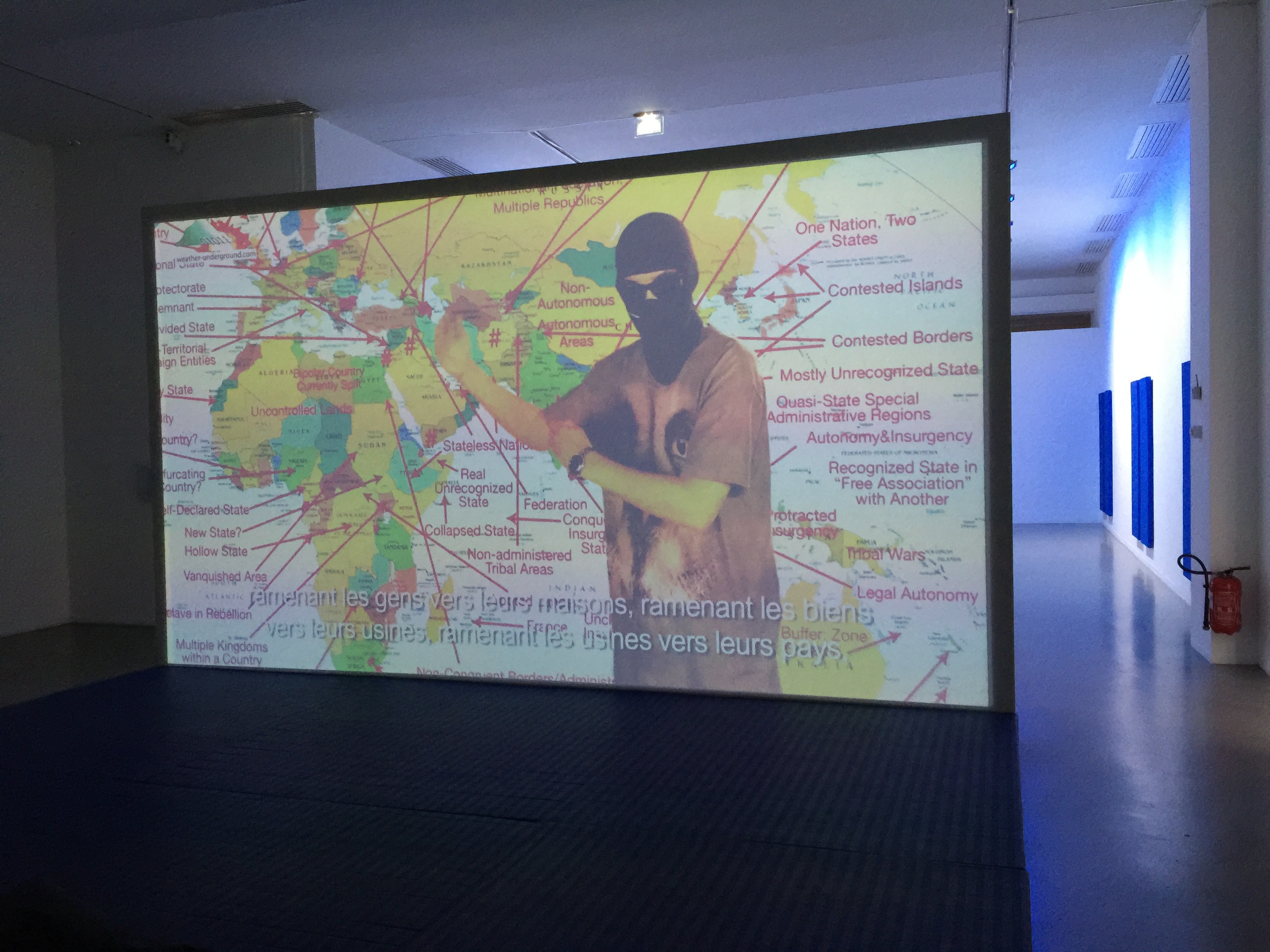

Mon travail tente de répondre à un questionnement qui me hante et gagne en épaisseur depuis plus de trente ans : « quel est donc ce projet occidental pour ce monde ? » Je l’interroge du regard, dans l’image mais aussi par l’art construit ou l’installation temporaire in situ, dans cette nature habitée et répertoriée, aux lisières du chaos et particulier sur l’estran, cette frange toujours mouvante de l’océan.

L’océan est pour moi ce recueil d’histoires et de fantasmes, d’inconnues et de refoulements, ce divan d’un monde globalisé, ressource jadis infinie et désormais en voie d’épuisement, témoin du réchauffement planétaire et des conflits incandescents, de la saturation des échanges et du débordement des masses liquides, des risques calculés et des flux non maîtrisés, des empires disparus et des vies coulées, des conquêtes audacieuses et des navigations complexes, des créatures innommables et des trafics immondes, des thermoclines mouvantes et des abysses étranges, du cyberespace satellisé et de la gouvernance de nos existences.

Son littoral est alors l’espace limite, le trait d’une côte fractale, la contrainte au changement de modalité, pour naviguer, voler ou s’en retourner sur terre.

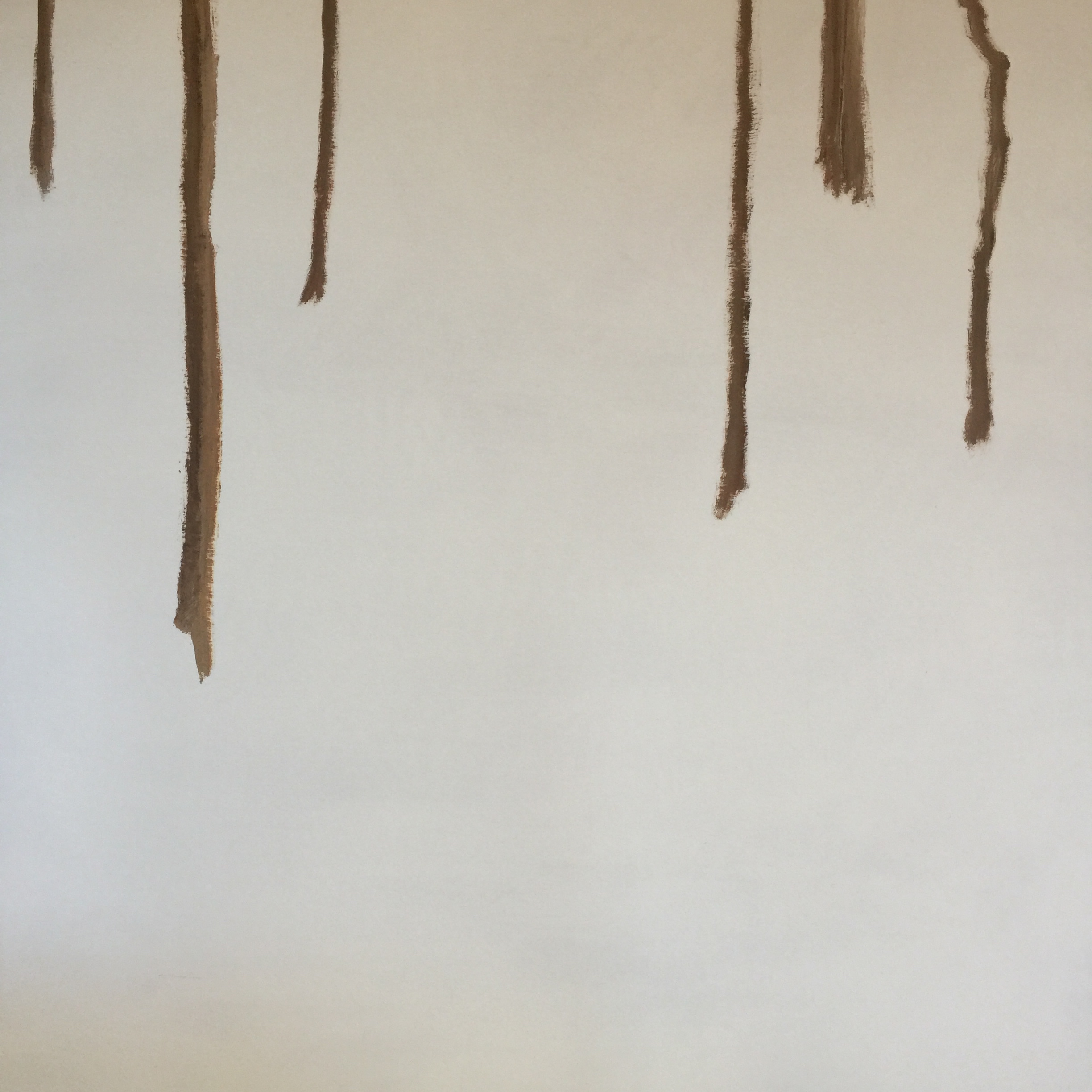

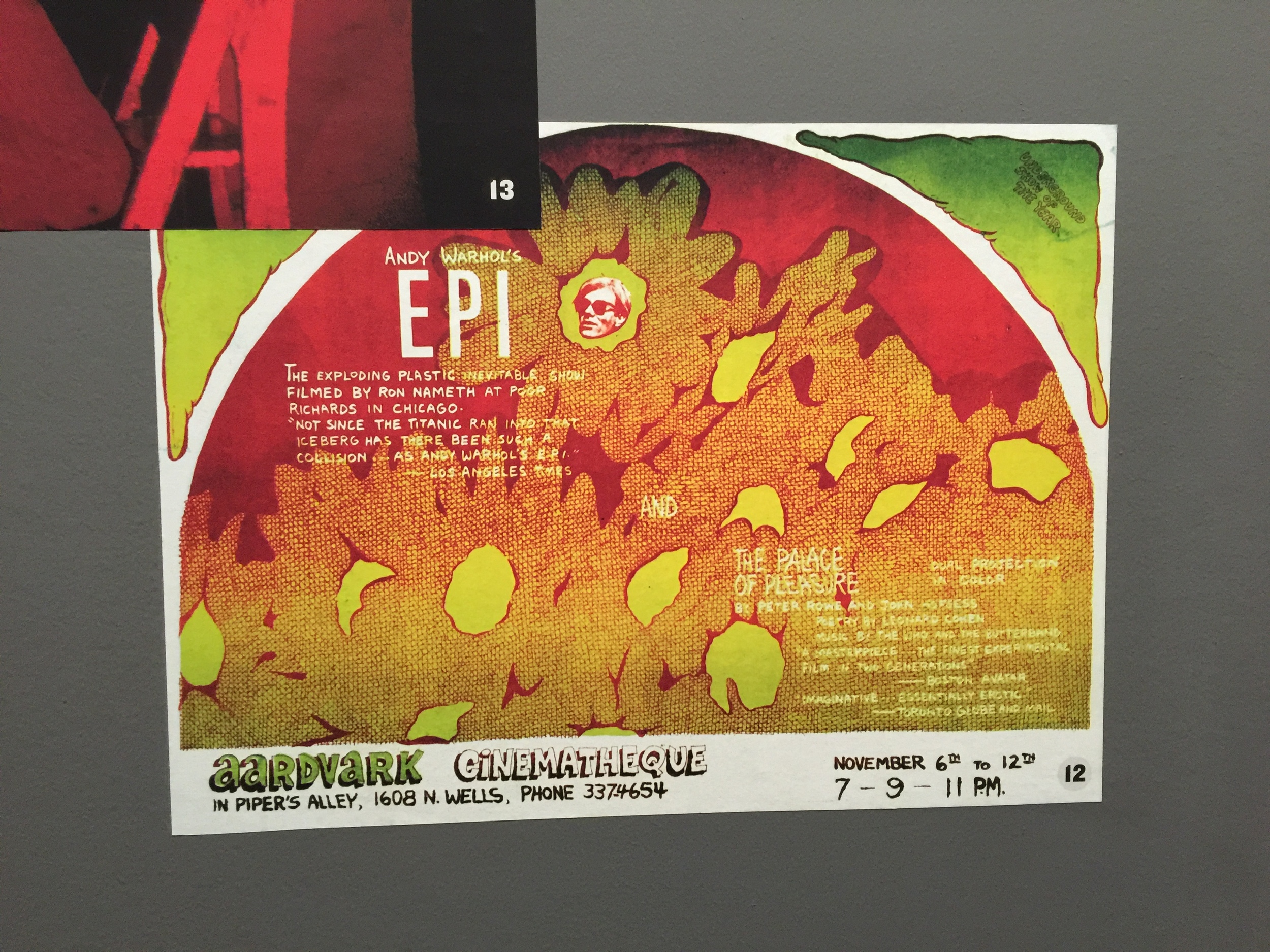

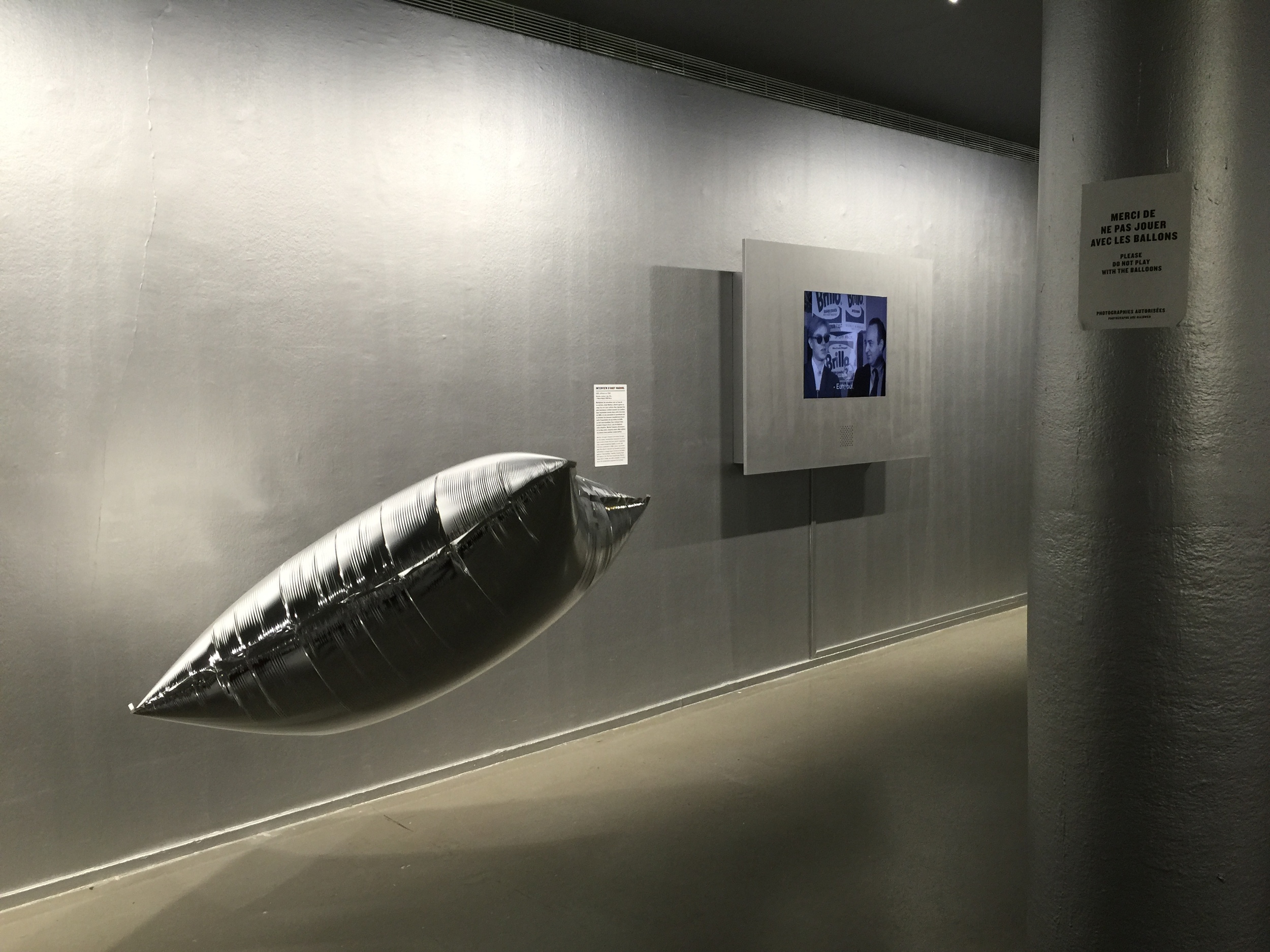

Alors depuis 1992 j’ai peint comme un chant des effondrements, pour dire ce qui subsiste quand on reste sur le sable, après la fin des cités flottantes. J’ai bâti une porte dans la mer, construit un radeau des songes sur un quai, posé un bidet dans le flot, noué des tubes dans une baie, embarqué des antiquités électroniques sur un radeau - encore -, disposé un cube rouge ouvert – c’est selon – et réflexif sur une pointe, construit un fanal interactif pour faire société dans une ville du Finistère et peint, toujours. J’ai ainsi peint ce que je pouvais peindre quand j’ai la genèse-en-tête et pense à une apocalypse en cours, quand le monde se (re)crée, quand nous nommons, décrivons et récitons ce monde à l’œuvre.

Cette alternance du travail solitaire, la peinture, la petite installation et le roman-photo, et du travail collectif, le monumental, m’a peu à peu incité à penser ma pratique autrement, jusqu’à devenir entrepreneur-artiste, pour cadrer, et chercheur, pour comprendre. Ulysse et Jason naviguent en équipage mais se retrouvent seuls à projeter, diriger et décider, in fine.

J’ai fait il y a maintenant bien longtemps l’hypothèse non seulement d’un âge régi par la Technique mais dont le management est le langage, un ensemble de pratiques assertives plus ou moins documentées, une culture faite entre autres artefacts de chiffres, de mots valises, d’approximations et de diaporamas, de décisions douloureuses et de projets enthousiasmants, de propos tenus en réunion et des objectifs affichés en séminaires, d’immeubles de bureau, de salons d’aéroport et de conventions, beaucoup de conventions, qui finissent par contribuer au fait social sinon sociétal. J’ai trouvé cela très intéressant. Parce que cela sous-tend et encapsule à la fois la globalisation du projet occidental sur le monde. Et que le management mondialisé s’invite tous les jours dans la décision politique, locale ou internationale, dans le projet scientifique et inévitablement, fait en sorte que la technique croise l’éthique en des eaux qui restent encore à définir.

Alors aujourd’hui, en tant que plasticien, après avoir hier écrit un mémoire sur l’entreprise critique comme réponse au management en situation de crise, je rédige une thèse sur les apports de l’art contemporain dans la formation à la création d’activités innovantes selon un protocole d’entreprise-artiste. Je développe ce travail dans un laboratoire en Sciences de Gestion, comme l’artiste de la Renaissance qui s’intéressait aux sciences de la vie –de rerum natura –ou aux mathématiques appliquées à l’architecture – de architectura -. Car nous sommes en résurgence voire renaissance, ce que nous nommons communément Transition. Une transition à l’heure du deuxième monde, le soi-disant virtuel, ce tout numérisé, ce multivers contemporain dont nous cherchons l’astrolabe, navigateurs mal assistés. Une transition que l’on recouvre d’une injonction à innover, sans reconnaître que notre monde gréco-latin a déjà étendu le domaine de la Renaissance – Vita Nova – à toute la planète. Une transition à l’heure des prises de conscience d’un monde matériel fini. Et de ses mutations critiques. De ses limites aussi. Et des confrontations au risque de l’autre, du voisin de ce village mondial interconnecté mais sans maire – cent mers, au delà des mers – qui s’organise autour de ses rituels et de ses célébrations tapageuses, foires et championnats, des mythes héroïques, toujours. Le voilà cet océan, utilisé comme espace de l’interstice, du conflit changeant et des migrations des peuples, du commerce des biens, du profit et des pertes, des ressources halieutiques et des météores subits, des continents fragmentés et des nations insulaires. Mais que recouvre ce flux d’informations, ces données projetées sur le monde, si divers, si peu connu une fois descendu de son œil satellite ? Les luttes terrestres et les disparitions en mer ? L’expérience du commun ? Le vivant ?

C’est pourquoi, ces derniers mois, j’ai alterné les périodes de peinture dans la clôture de l’atelier avec la création-recherche sur le terrain d’un artefact social, DRiFTZ, jeu massif multi-joueurs en ligne, qui propose, à partir de données environnementales réelles, de créer une communauté de citoyens des océans.

DRiFTZ consiste à imaginer et développer son propre avatar à partir de formules mathématiques et de codes informatiques sous la forme d'un objet dérivant sur l'océan et de le confronter aux courants et aux vents. Sa navigation s'augmente d'une documentation interactive sur les régions traversées : climat, histoire, vie et biologie marine, reliefs, routes maritimes, économie et activités humaines. Même si par principe toutes les mers et les océans sont concernés, il est d'abord envisagé de lancer ces DRiFTZ sur un Gulf Stream numérique. DRiFTZ interroge ainsi notre représentation digitalisée du monde et les algorithmes qui régissent nos relations mais aussi plus généralement la gouvernance par les nombres, Big Ocean Data comme matériau et artefact social, pour tenter de figurer ce que serait une citoyenneté numérique et transocéanique.

La philosophie de cette œuvre participative est de donner la possibilité à chacun de changer son rapport au temps, le court et le long, et aussi sa relation technologique à l’espace dit naturel, le tout global que nous habitons et partageons plus ou moins. DRiFTZ modifie aussi notre posture devant le flux des événements, notre position d’influence et notre degré de liberté. Chaque avatar devient ainsi un compagnon de notre vie en ligne, qui trace sa route et définit sa singularité, « virtu et fortune ». Elle questionne aussi la notion de désert liquide et de frontières intangibles, et de là, l’habitabilité et le partage de cette planète que l’on dit bleue.

Montrer/partager, un questionnement

En vous présentant mon travail, je souhaite bien évidemment lui faire accéder à davantage de reconnaissance et de diffusion, à une valorisation, aussi. Je dispose de quantités de photos et vidéos d’installations, de toiles et de bois peints, comme autant de jalons d’un chemin de vie d’artiste. Cela pourrait intéresser celles et ceux qui s’interrogent sur la course du vaisseau planétaire et notre place à bord.

Ces œuvres requièrent à mon sens un travail de curation, parfois de reformulation et d’adaptation, pour être mieux présentées aux commissaires d’exposition et aux collectionneurs et espérer ainsi exposer voire accéder aux mondes de l’art au sens large : tirages photographiques, formats vidéographiques, éditions de multiples, installations reproductibles, etc. Je souhaite donc collaborer avec des professionnels pour mieux formaliser mes propositions dans ces contextes. Cela pourrait prendre la forme d’une exposition qui s’intitulerait « Là où je vais, rétrospectivement ? ».

Je vise également à établir sous peu une résidence d’artiste dans une organisation pérenne et en réseau, fondation ou autre, afin de poursuivre mes recherches et produire mes travaux dans un cadre démultiplié sur plusieurs sites et exposés à différents contextes culturels. DRiFTZ pourrait être l’œuvre ainsi produite qui en résulterait. J’espère donc que ma participation au LuxembourgArtPrize ouvrira un espace de coopération fructueux.

Pour le LuxembourgArtPrize, j’ai choisi de proposer des images de peintures récentes, en premier lieu pour le plaisir de les montrer, mais aussi parce que mon travail de plasticien et de chercheur est plus facile à développer dans le contexte du site de La SMAF : https://lasmaf.squarespace.com/portfolio/

Quand l’espace est à peindre, quelle présence proposer au monde ?

Peindre une toile ou tout type de surface, la planche, le mur ou la pièce, revient à couvrir et remplir en même temps. Le blanc initial figure déjà quelque chose, un vide, à ceci près que cela demeure une convention, dont certains peuvent s’en amuser voire s’en contenter. Une toile blanche peut effectivement se suffire à elle-même, ainsi que Malevitch l’a démontré.

Couvrir suppose la chose cachée et incite au dévoilement. Autre paradoxe, couvrir c’est aussi montrer ce que l’on ne voit pas communément et donc dévoiler ce que l’on ne saurait voir autrement. Mettre un écran entre le vide symbolique et soi par une chose qui y est rapporté intentionnellement et que l’on rappelle à notre connaissance par une figuration, une forme-convention, ou un assemblage de couleurs, de traits et de formes sans signifiant immédiat établit une relation en soi et une pensée, entre soi et une personne qui a pensé. La peinture comme « cosa mentale », toujours.

En ce qui concerne mon travail, j’ai pratiqué le bois non enduit, qui absorbe la chose peinte par embuage, le bois enduit et blanchi et la toile, évidemment. Mais au delà de la surface et du support, que signifie peindre ? Après trente ans de tentatives plus ou moins heureuses, j’en suis venu à considérer que c’est une possibilité millénaire offerte à l’être d’attester d’une présence, le plus souvent la sienne, un autre soi-même dans un espace créé. Un écart de l’être au réel, aussi.

Cette tension entre l’espace vide et le sujet, le soi, déterminerait alors la production de gestes, de signes, de figures plus ou moins assignables voire reconnaissables. L’esthétique sinon le style résulterait alors d’une perception compréhensive de cette « mise en œuvre » de ce projet sans cesse recommencé.

Mais qui dit présence annonce la représentation, dit autrement le simulacre de sa réalité. L’anthropologue évoquera le prototype d’une entité investie dans l’objet d’art qui trouve ici un véhicule, là et dans d’autres. Depuis Nadar et sa quête d’objectivité dans les plaques argentiques, le prototype est devenu le film puis le fichier original. Les peintres ont pu alors s’affranchir des rappels à la réalité et explorer d’autres figurations, hors champ et comme en apesanteur. Mais que devient le sens lorsque le peintre n’illustre plus ? Une forme générative, autonome, pour elle même, l’artefact en soi, dont le sens mute selon celui qui l’interprète du regard. Les abstractions géométriques ou lyriques se sont alors situées sur les rives opposées de la subjectivité, de part et d’autre de l’émotion contenue.

Peindre demeure un acte concret, aux limites de l’indicible. Cela souligne l’importance du choix du médium, la matière picturale elle même. L’huile garde ma préférence. Pas seulement pour sa sensualité, son odeur, sa viscosité. Pour ce qu’elle raconte. L’huile ne sèche pas, elle durcit. L’huile retire un peu d’oxygène au monde pour se lier à son support et fixer son image. Rien d’innocent, donc, dans cette transmutation qui traduit là une vie propre, un passage du fluide au minéral originel, substance autonome une fois appliquée par la main. Le témoignage d’une affirmation, aussi.

Peindre au temps des transitions

Depuis que je peins, comme beaucoup j’oscille entre matière et vide, figuration et abstraction, paysage et situation du vivant. Mais dans ma peinture comme dans mes installations, je m’intéresse surtout à ce que signifie habiter ce monde, exposé au changement. La situation prototype étant pour moi l’estran ou plus largement la rencontre entre terre et mer, lieu et moment de transition par excellence. Ce qui dure et ce qui change, les infinies combinaisons de mouvements, de lumières et de paysages, le flux et le minéral, l’immense et le restreint, le contingent et l’inéluctable.

Résurgences, retour au désert